|

ê´¿ìÆLOºW¦

@@@@ïE

@@@@@@@@RQQúiØj`TUúiúj

@@ê´¿ìÆ`ÌA¨æÑïðÐîµÈªçAmÉÆÁÄÌÌ¢ðl¦Ü·B

@

@@@  @ @

@@@@@@@@@@@@ ³Áiâ@å@jìk©ã

@@@@@@@@@@@@@

@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¦Ê^̳f]pðÖ~µÜ·

W¦iÌÐîiêj

|

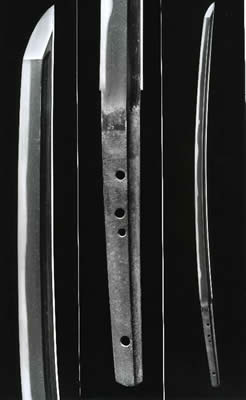

¾

Ái\jFmèG

½Àãú`qãú

n·FUUCS

@Lãi媧jHÌcÆà¢íêépFRÌmAèGì̾ŷB |

|

e·

Ái\jF°´qæ

@ i jF¶»WNQú

¶»WNiPWPPj

n·FRWCW

@°´qiÝñè㤵j±ÆlõÀiÍÜ×Ƶ´ËjÍA¹æËÌHÅ·B |

|

SnÛ`@

§¤

Ot¨äè\

iÁju¾¿L@@tìv |

|

lªên@tà@·Û`

Ot¨ÆäU¶è\

iÁjuåªiÔjv

ª

|

|

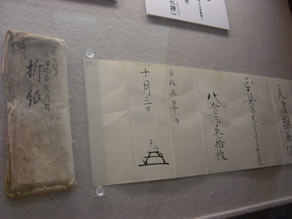

iïj

usJæèä

@@@ÜMäÜv

@ïÇLÌusJvÍAö£¿ìÆÌ]Ëã®~ÌÓ¡Å·BÀTi1858jNVTúAö£Ë14ãEci浩ÂjÉãíÁÄíÌοià¿ÈªjªËåÆÈèܵ½B»ÌÛÉQµ½uüZMvÌÉÅ·BÉÆÍAÌuÓèv̱ÆÅ·B

|

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¦Ê^̳f]pðÖ~µÜ·

@@@@@@@@@@@@OÌW¦Ö @@ @@ÌW¦Ö

@@@

@

|