|

�y�{��1�K�W�����z

�@�e�[�}�W�T

�@

�@�@�@�O���قƘ�y��

�@�@�@�@�@�@

�@�S���V���i�y�j�`�T���P�R���i���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���S���R�O���i���j�͊J�ق��܂��@

�@ ���˔ˑ�X��ˎ哿��ď��ɂ��A�O���ق͓V�ۂP�Q�N�i1841�j�ɁA��y���͂��̗��N�ɊJ�����܂����B���҂́A�ď��݂����炪�u�w�Z�i�O���فj���ł�����ł̘�y���łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂĂ���悤�ɁA���݂ɕ⊮���鋳��{�݂Ƃ��Čv�悳�ꂽ�_�ɑ傫�ȓ��F������A���ˎs�Ȃǂł͐��E��Y�ւ̓o�^�^���������߂Ă���Ƃ���ł��B

�@�{�W�ł́A�����������_����W������ʂ��āA�O���قƘ�y�����Љ�Ă����܂��B

�@

�@�@�@

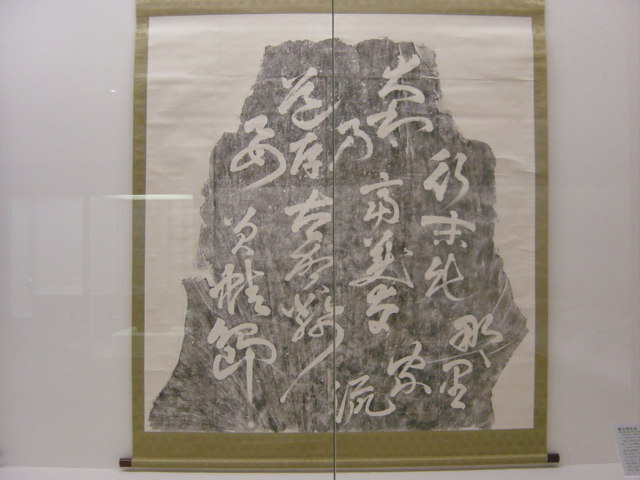

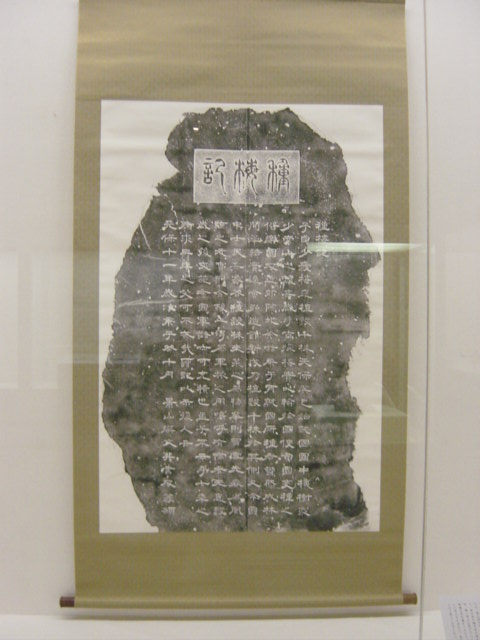

�@�@�@�@�@�D�����l�G�͗l�V�}�i����������Ɩ����̔����ٕۊǁj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�v�Δ��{�@����ď�

�@�@�����_�{�ɗv�����邱�ƂɑΉ����āC�����_�Ђ̖k����

���Ă�ꂽ�B�蕶�͐ď��̎���a�́B���t������p���Ď�����|�������́B

�u�s���с@�x���ޑ��ꕾ�\�@呓��@��a�T�����@�v�ߗ��Ɨ��v

�@�i�䂭���ւ��@�ӂ݂Ȃ����ւ��@�������܁@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��܂Ƃ݂̂����@���Ȃ߂Ȃ肯��j

�@�@�@ �y��Ӂz

�@�@�@�@�s�������킪���×��̓����u��a�̓��v���C���݈Ⴆ�Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�@��~�L���{�@����ď�

�@ �O���ٔ��T���߂��Ɍ��Ă��Ă���B

�@�V�ۂS�N�ɏ��߂ďA�������Ƃ���C�̓��ɔ~�����Ȃ������̂ŁC�]�˂ɖ߂�����Ɏ�������ɑ���C

��y���ȂǂɐA���������B���ꂩ��V�N��ɍĂяA�������Ƃ���C�����̔~�����������萬�����Ď������Ă����B

�@�����ŁC�O���ق����݂��ꂽ�̂��@�ɁC�����ɂ��~����A���C����ɗ̓��ɂ��~�����L�߂��C�Ƃ����o�߂��q�ׂ��Ă���B

�@�~�𐄏��������R�Ƃ��āC���t�ɐ�삯�ĉԊJ�����ƁC�܂����Ɋ܂܂��_���������~�߂�Ƃ��납��C�R���p�ɂ��Ȃ�Ƃ������p���������Ă���B

�W�����̗l�q

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʐ^�̖��f�]�p���֎~���܂��B

�@�@���u����u�O���قƘ�y���|���E��Y�ւ̓����|�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�T���U���i���j�@�@�ߌ�Q���`�ߌ�R���R�O��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �S���F�i��@���i���يw�|�ے��j

�@�@���W�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�S���P�T���i���j�A�Q�X���i���j�A�T���P�R���i���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e���Ƃ��ߑO�P�P���`�A�@�ߌ�Q���`

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �S���F�i��@���i���يw�|�ے��j

���S���P�T���i���j�̓W������ł͑��������������������肪�Ƃ��������܂����B�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̓W����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|