常陸諸藩の成立

豊臣政権のもと,常総地方での検地の様子や関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康の常総における政策などを紹介しています。

(小テーマ)

・豊臣政権と太閤検地

・徳川政権と常総諸藩の成立

|

検地図(複製)

|

水戸藩と徳川光圀

徳川家康の第11子頼房が水戸藩主となり,御三家の一つ「水戸家」が成立した様子や水戸光圀の行った事業などについて紹介しています。

(小テーマ)

・水戸徳川家の成立

・光圀と藩政

・光圀と学問

|

徳川光圀坐像(複製) |

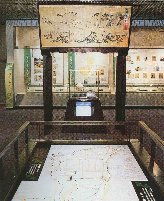

「歴史の光」コーナー

「『大日本史』編さん」

『大日本史』の編さんは,水戸藩および水戸家が250年もの長い年月をかけて行った事業でした。苦しい財政事情の中で,江戸の小石川に「彰考館」を開き,全国各地から優れた学者を招き,数多くの史料収集にも努めて編さんを進めていった徳川光圀の意図したところとその意義を考えてみます。 |

|

産業とくらし

江戸時代の村の変遷や農民一揆などの様子,特産品などの商品流通にともなう交通路の発展などについて紹介しています。

(小テーマ)

・近世村のすがた

・諸産業の発展と商品流通

|

府中宿(ジオラマ) |

藩政改革

水戸藩第9代藩主徳川斉昭の行った「水戸藩の天保の改革」。諸藩の幕末期の改革の先駆けで,幕府の天保の改革は水戸藩に示唆を受けるところが多いといわれています。この斉昭の改革について紹介しています。

(小テーマ)

・徳川斉昭の改革

・諸藩の改革

|

反射炉(模型)

|

「歴史の光」コーナー

「海外へのめざめ」

19世紀初めには常陸の沖合にも異国船が現れました。そのため藩政改革は,内政はもちろん海防(国防)も考えなければならなくなりました。大津浜(北茨城市)に上陸した異国人や追鳥狩のグラフィックがそれらを訴えます。その一方で,沼尻墨僊のように地球儀を考案して,海外に目を向ける者も出てきました。 |

|

地方文化の発展

学問や諸科学の分野で活躍した人物や各地に広まっていった教育の様子などについて紹介しています。

(小テーマ)

・弘道館と水戸学の形成

・常総諸藩の学問と教育

・庶民文化の興隆 |

和時計(模型)

|